2008.12.

岡山県岡山市万成、万成石の産地です。

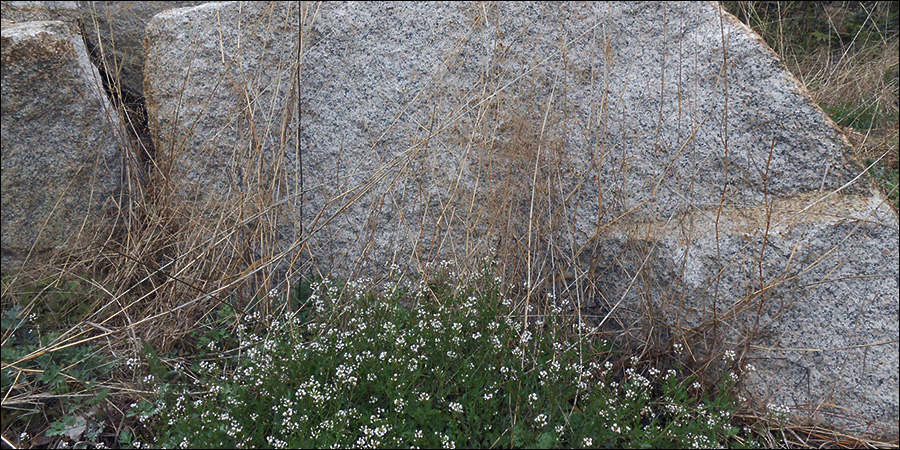

岩壁にへばりつき、かろうじて残っている木々が印象的です。

何万年もの時を経てできた石の山は何万年もの時を経てヒビ割れて岩となり、岩は風化して玉石となり、やがては砂になる、そしてまた何万年もの時を経て石の山になります。はるかな「石の物語」があります。ほんの一瞬間、彫刻作品に化身したりします。

幾万年の夢からさめ

今ひとときの夢に入る

かそけき いすみし

ひとつの命

今ひとときの夢からさめ

幾万年の夢に入る

かそけき いすみし

ひとつの命

なんて歌ったりします。「今年は良い石が出ない」って浮田さんがおっしゃってました。う~ん、そうですか。

市中の丁場です、迫りくる家々が見えます。

山から黒色火薬で割り出した大きな石を鉄のセリ矢で注文のサイズに切り揃えます。このままこの状態で展示会場に持ち込めばさぞかしオモシロイだろなと、その上に作品を展示すればもっとオモシロイだろうなと、作品を置いてみました。

万成石の割り肌です。割られたばかりの石の肌は水々しく、鮮やかで、咲いたばかりの桜の花びらのようで、とても美しいです。

桃色 (カリ長石) と白色 (石英、斜長石)と黒色 (黒雲母)で構成された花崗岩。通称「桜みかげ石」です。が、桜みかげ石の「みかげ」は兵庫県の御影町に由来するのだからその呼称は、陶磁器を「瀬戸物」と言うのと同じでおかしいと、そして岡山で採れるのだから桜より桃のほうがふさわしいと、いっそ「桃太郎石」にあるいは「桃花石」に改名したらいいのになあと私は常々思うのですが‥語呂が良くありませんね。

トタン葺きの小屋にピアノがあります。私はここに来る度にこれで「VOICE OF STONE」を弾きましたが、今はもう弾きません‥なぁ~んて、カッコつけちゃったりして。

広がった雲の隙間の青空の青いこと!いっそ吸いこまれてしまいたい。

夕日に染まりはじめた青い雲。表情の少ない落ち着いた好い絵です。

山に石が山積みです。建材や墓石材としては使いにくい雑石ですが、形といい色といい味わい深い石たちです。いつもこの石たちをながめては、自然欠乏症候群の東京に持ち帰って広場にいっぱい点々と転がしたらどんなにか素敵だろうなぁとか思うのです。「雑木」に「雑草」に「雑石」の庭、そこで「雑談」するのです。

石切り場の夕空。空と地の境界が屋根や電線やテレビのアンテナやではなく木々の柔らかなラインが嬉しいのです。「春はあけぼの やうやうしろくなりゆく山ぎわ」「秋は夕暮れ 山のはいと近うなりたるに」って文句が思い浮かびます。

雲が桃色に燃えて‥今日もしあわせだなあ‥って、ありきたりの表現しか似合いません。

岡山って「山が岡のよう」だからなんでしょうね。なだらかな山が連なります、とか言ってる場合じゃぁありません。ピンボケして実にいい写真でしょ。

どこを切り取って撮ってもとっても絵になります。毎日こんな空を雲を切り取りながら生活するのが私の夢です。

浮雲‥はなれ雲‥兮

小舟のように流され流れていきます。私みたい、とは言いませんが。

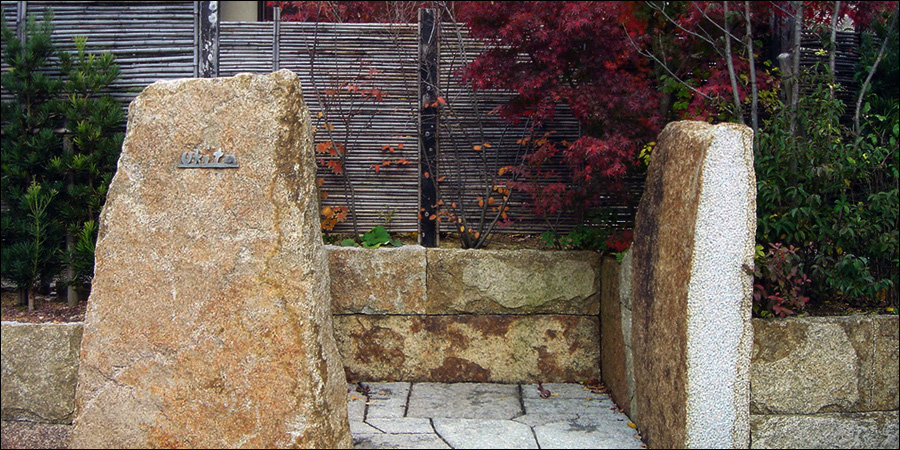

浮田さんちの入口です。万成石の山肌をうまく使っています。庭師武村さん作です。表札は金谷先生作。

あでやかな紅葉とイカリソウの間に、こんなふうに飾ってあればどうかなぁと拙作を置いてみました。トルコ石色が派手だからなんでしょうか、形が人工的に過ぎているからなのでしょうか、和風の庭にはイマイチ似合わないかなぁと感じました。 目に付いて目を引いて 良いと言えば良いのですが、でもやっぱりちょっと違う。

万成石の山砂利です。万成石の砕石と混ぜて庭に敷いてあります。

万成石を砕いて作った砂利です。これも庭に敷いてあります。この庭は万成石の展示場ともいえます。

クマザサがきれいです。「笹に黄金が鳴り響く‥」って、きっとこのことでしょうね。

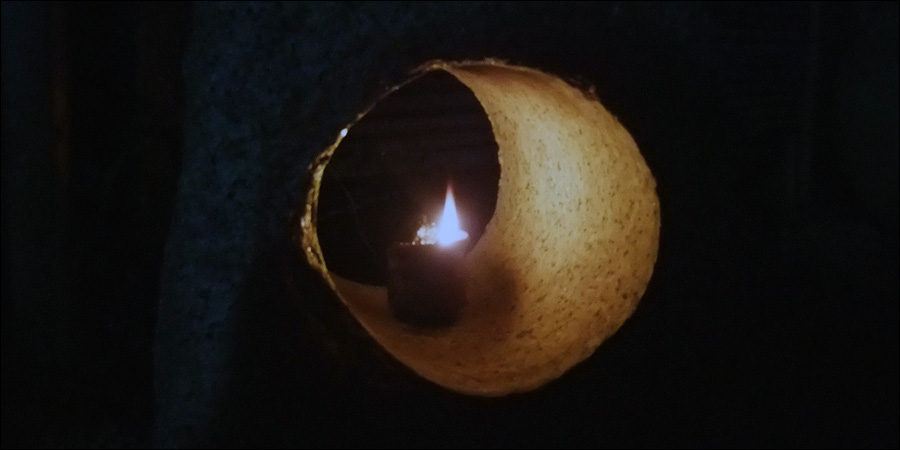

ワリモドシ‥石をセリ矢で分割しそれを再び組み戻す手法で作られた照明装置です。どなたが作られたのか知っていますが、それは内緒です。隣接する昔の居宅の玄関にあったものが移設されました。和モダンの庭に良く似合います。

これも割り戻された照明装置です。すこし意図的にノミを入れてあります。これもどなたが作られたのか知っていますが、それも内緒です。

真っ白なサザンカが八重なのに清楚です。

浮田さんと私とで共同制作中のものです。ときどき灯籠として使ったりします。1987年、明治公園‥国立競技場のそばに置いた作品の雛型として記念として作りました。その後2009年、万成の山で拾った石を玉状に加工してその上にのせました。今度、くり抜いた穴の内側と玉を磨こうかなと思っています。このままでも誰かが何か言うわけではないのだから、このままでも好いのですから、それはいつになりますやら。

こんなふうにサラダ油を含ませた木綿の紐あるいは紙の紐に火をつけてみたりしますが、すぐに消えたりして、楽しいのです。

長々と点灯していなくても、点灯させなくても、こうして写真にしておけば充分です。月に見えるかしら?

居間のピアノの上。右は桃の種から生まれた「桃ちゃん」。カワイイでしょ!廣瀬さんにブロンズ鋳造してもらい金箔を貼りました。着色はラッカー。 中央は1984年に作ったものです。絵は素心の春蘭です。

お客さんの声がして外に出ると、月と星が三角形でいい感じでした。もう一つの星は撮れていませんでした。残念!

2011.04.

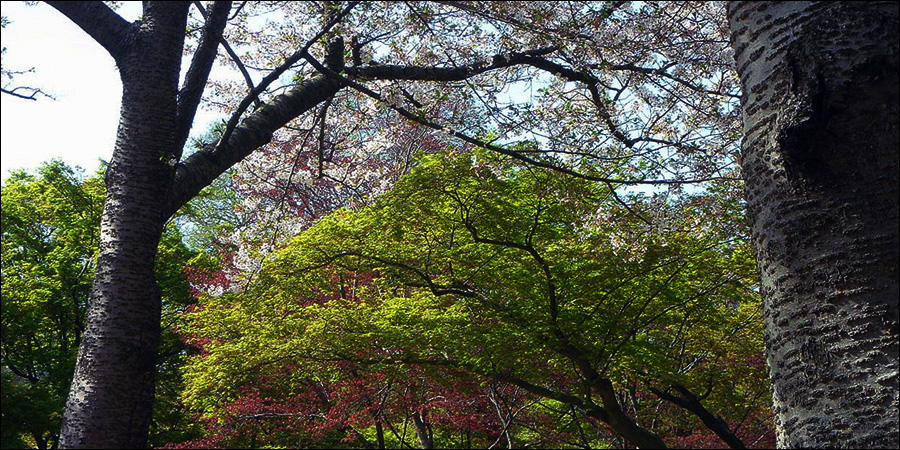

後楽園です。とても良いお天気です。

この石をまた見たいからここに来ました。ワリモドシの石です。大立石と呼ばれています。瀬戸内海のどこかの島の大きな1個の石を90数個に細かに分割して舟で運ばれて来たそうです。

苔むし、木さえ宿り、再構築されたとは思えないほどに自然な感じに修まっています。設置されてから300年以上もたっているんですもの、当然ですね。今時の商品化してしまった成形物とは違う、こんな無形の作品を私も作りたいのです。かの人もこれを見てかの作品を作ったのでしょうか?

桜が満開をすこし過ぎた頃、モミジも負けずに芽吹き燃えています。ところで岡山と言えば「桃」また「桃太郎」。でもここには桃の木はありません。造営当時にも「桃」は植えられてはいなかったのでしょうと、あるいは枯れてしまったのでしょうかと、きっと「桃」も「桃太郎」もつい最近のことなのでしょうねと邪推したりします。いっそ臆面もなく桃を植えて「桃の園」を作るべきではないでしょうか‥余計なお世話ですね。

楠だか何だかの木々にまぎれこみ山桜のようにのびのびと成長した染井吉野はまたいいものだなぁと思います。細い赤松が妙に色めいて存在を主張しています。

苔の絨毯にむき出しの根がオブジェのようです。ここで世界最短の一句、「根! 」。これだけでは季語がないから、いつかどこかで見事な春の新芽を見つけたら、あらためて、「芽!」と詠むことにしましょうや。

もうここに来ることはないだろうなと、あれは欅かなと、有難うございますと、左様ならばさようならと、あなたのことを思ったりします。では、桃の里にまいりましょう。

蕨摘みする桃の里に行く途中、桃色の雲となって一面に 広がる桃の畑を楽しみます。桃の木には枝が折れてしまわないように鉄棒のつっかいがしてあります。それほどたわわに大きな桃の実がなるのでしょうね。これが竹か木の棒だったら良かったのになんて、観光客はわがままです‥CDよりレコードの方が音が良いとぼやくが生演奏は聴きに行かないジレッタントのようです。

桃の花を摘み間引き結実を制限します。これが竹か木の脚立にモンペ姿だったらどんなにか美しいのになと、また観光客はわがままです‥石彫家にグラインダーを使わないでほしいとぼやき庭石をながめるばかりのジレッタントのようです。

摘みとられた桃の花がぱらぱらと散らばっています。この時期にしかない春の景色です。セイヨウタンポポの黄色が日本タンポポの黄色だったら良いのになと中途半端なナチュラリストが悔しがります。

観光地から離れた山あいのひっそりとした「桃の里」です。ここで桃の花を見がてら皆は蕨を摘みます。私は蕨は摘まずに甘く甘い甘すぎる年代物の梅酒に一人酔います。

なんとまあ見事な!ってわけではありませんが、私が勝手にそう名付ける桃の里です。

庭園の鑑賞木ではないからでしょうか、木は若いです。年老うと立派な実を付けなくなるからでしょうか、実を付けるから短命だからなのでしょうか、まだ作られて間もない畑だからなのでしょうか、若さゆえの未熟な美しさがあります。

まだ摘花していないから花がびっちりついています。すごい精力ですね。ハナからまばらに花を付ければ良いのにね。

色合いはと 近う近うと 桃の笑み

香りはと 近う近うと 桃の頬

桃の枝のたわみ、実をとりやすく剪定するのでしょう‥とでもいわねば、とりえのない絵ですから。

まだ芽をふいていない欅を背景に、濃ゆい~桃色のぉ~桃の花ぁ~。酔いがまわっています。

桃の里の桃の花の姿も色も香も今年は見おさめです。

菜の花が桃の木の木と木の間に植えてあります。菜花を食べるためでもなく、菜種を採るほどの量でもなく、きっと菜の花と桃を一緒に、春を楽しむためになのでしょう。

雑木林に埋れるようにあるひっそりとした桃の里です。私みたい‥なんちゃって、嘘。

ではまた。今度はいつになるのでしょうか。花の時もいいけど実の時もいいんですよ。花より実の君なりや。

アザミ?‥オニアザミかな?ヨモギもいっぱいありますね。

雑木林の中の山つつじ。庭ではこんなふうに自然に徒長させてぱらぱらと宙を舞うように花を咲かせるのは難しい。

万成の山にまた来ました。良い石が採れるようになったでしょうか。使うわけではないのに気になったりして。

まさにここで石を切り出しています。以前来た時より良い石が採れていそうです。

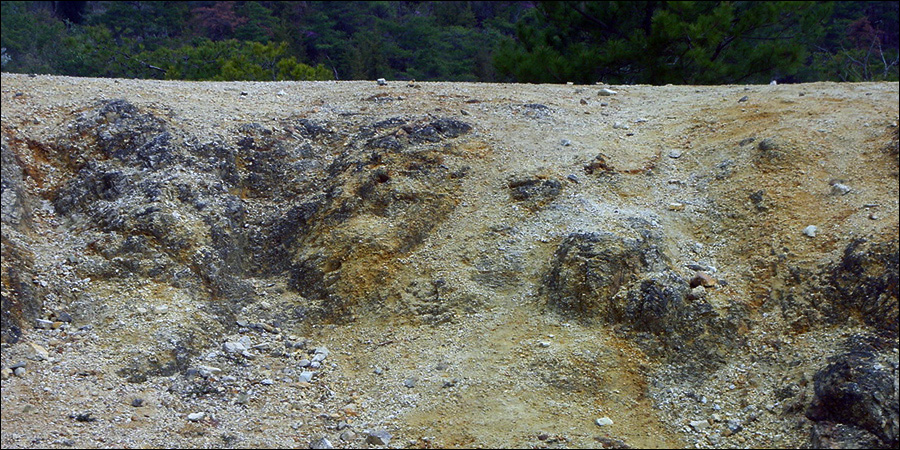

風化してできた山土が雨に洗われて砂利が現れています。この山の上にはめったに人が来ないから、誰の足跡もない砂浜のようにケガレの無い自然のままの姿があります。

何万年も経て岩は土になってしまいます。岩の表情を保ったまま腐るようにソックリそのまま土になるんですね。岩が腐るんですね!岩がねェ~。信じられません。

砂利が洗われ流れ崩れ落ちています。「野にあれ野の花」と言いますが「山にあれ山の砂」とも言えます。美しい。

万成石を採る山のてっぺんに自生している山桜です。この木の下で数十年前に金谷先生のご家族と浮田さんのご家族と青いビニールシートを敷いて野立を楽しんだのを思い出します。

丁場に降りると若い職人さんが石を割っています。ゲンノウで鉄のクサビを叩くと、はじめは跳ね返るような高い音がしますが、石が割れた瞬間はボソっと力の抜けたような音になります。以前は小さな鉄のトビヤで割っていましたが、今はドリルとセリ矢を使っています。時代の流れです。

調律されていないピアノを弾いてから、ふと前を見やると屋根が抜けています。雨漏りどころではなさそうです。

そういえば‥と、山つつじは咲いているかと、テッペンがすっかり剥げている近くの山に登ります。

こんなふうにすっかり剥げあがって草も木も生えていない箇所があります。枯山水です。

松の木の下の山つつじが目を引きます。桜の花も桃の花も艶やかですが、このあたりのつつじは桃色で上品な美しさがあります。近年、岡山近辺では松の木がいっぱい枯れて緑が失われて山全体が山つつじで桃色になっていたのを見たことがあります。桃色の山に青空の絵。

山つつじ。満開。

浮田さんちに帰ると庭の片隅で「PEACHAN」がすましています。ここで1年間、毎月1点の私の「私のためだけの展示会」をしているからです。

Peachのピーちゃんです。

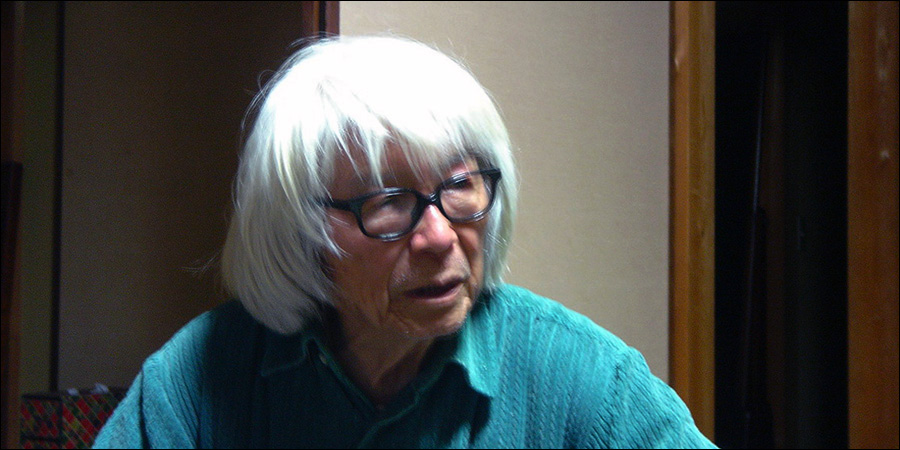

金谷先生。鉄を主とした金属彫刻家です。最近は万成石と組み合わせた作品を制作されています。岡山市内の街角、公園、学校等に多数の作品が設置されています。真っ白な髪とブルーのシャツがなんともカッコイイですね。

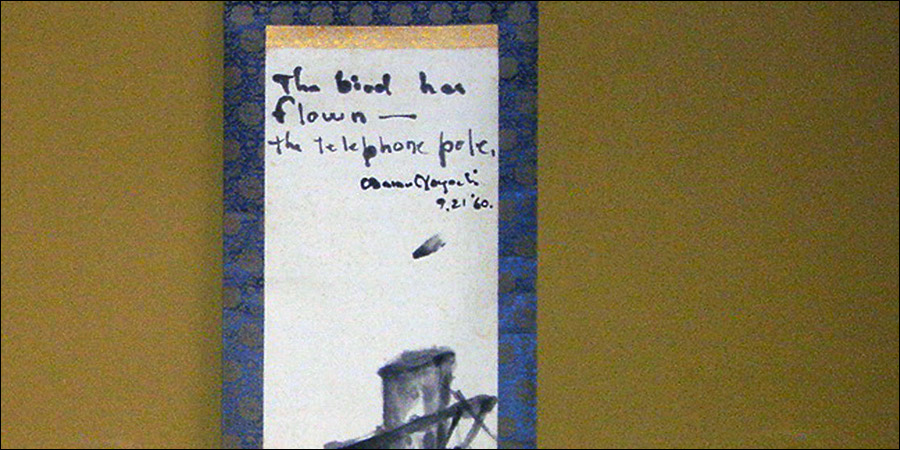

床の間に軸が下げてあります。The bird has flown,the telephone pole.1960年9月21日、って書いてあります。どなたがお書きになったものか知ってはいますが、これもまた秘密です。電柱の絵は浮田さんのお母さまがお描きになったそうです。その上に彗星のような墨跡をその方が描き加えられ、そして詩、言葉を書き加えられたそうです。今回はここまで。ではまた。

2011.08.

手を止めると、蝉の声が聞こえます。蜻蛉や蝶や蜂が飛んでいます。鳥も飛んでいます。大きな蛇が目の前を通り過ぎたりもします。

日曜日には私しかいません。何を見ようと、何をしようと、何を思おうと私の自由です。広く深い空気に抱かれ‥何という贅沢でしょうか。

切り出されたばかりの桃色の石に腰かけ、強く太い日ざしを快く感じたりして、遠くに浮かぶ雲の生長などながめ、「君思うゆえに我ある」 なんて哲学したりします。

再び、背後の大きな扇風機のスイッチを入れ、グラインダーのスイッチを入れ、石を削りはじめると、グラインダーが石を削る音しか聞こえず、削られた表面の変化しか見えず、指のしびれと腕の疲れより他、何も感じません。だから、コヤスケやノミやビシャンを使う時は、機械から解放されて、ほっとします。

万成石の石切り場で、7月 26、27、28、30、31、8月 1、2、4、の8日間、朝8時から12時までと昼1時から夕5時まで、石彫?三昧でした。片手で持てるほどの小品8点と、両手で持てるほどのもの2点を下作りしました。最終日、少し時間が余ったから「留め石」を作りました。カメラを持って行くのを忘れてしまったから、写真は浮田さんの撮ったものを使いました。

8月8日にそれらが荻窪に宅配で届き、それからは、研磨、研磨、手磨きの毎日です。

9月にそのうちの一つの写真を撮りました。

2016.04.

8~10日、 浮田さんちに遊びに来ました。8日夕方、ほろ酔いで気が向いて、いい感じの小屋のある裏手にまわる。

石積みを撮ろうとするが、うまく撮れないから、また後日に改めよう。

9日、香川のイサム ノグチ庭園美術館に来ました。 周囲は石積の塀で中は覗けないようになっていてプライベートな空間となっている、来日した時はここで生活していたからかな。これは備前の閑谷学校の石塀を参考にしているという人もいるそうな。「この美術館は高い石積みの塀に囲まれているんだよ‥へぇー」。

作品は撮影禁止だが、1枚、イサム ノグチのお墓を撮る。これも作品に違いないけどね。

ネット等に投稿してはダメなんだが‥まあいいさ。野面の万成石をトビヤで割り、中にお骨を入れ、割り戻してあるが、入っていることは公表されてはいない。内緒のお話なのだが‥まあいいさ。左奥に浮田さんが持って来た花がある。お墓に直接立てかけようとしなさるから、私がそうしないほうが好いと思うよと言って、こうなった。来館する皆が花を手向けるようになると、よろしくない。いつ行っても花に埋もれている姿が目に浮かぶが、それはよろしくない。手を合わせ「良い作品ができますように」とお願いしたが、返事はなかった。

当時イサムノグチの制作助手をなさっていた、今はここの維持管理している泉さんちにお呼ばれします。いろいろ当時のお話をうかがった後、ご夫婦でここまで お見送りしてくださった。勿体なきことこの上なし。

そして、作業場と石置き場の間を抜けて出でます。ではまた。

浮田さんの知人の石彫家の個展を観に四万十川に向かう。四国には富士山のようなこんな美形の山がいくつもある。讃岐富士って聞いたことがある。きっと狸が住んでいるんだろうな‥「たぬき富士」。 なんちゃって。

10日、万成石を採り出す山の作業場に野良猫様がいらしゃる。いつもこの作業場で石を彫るのだが、こんなことは初めてです。全国的に野良猫様がお増えになっておりまする。

彫刻のモデルにどうぞ、とか?‥ポーズをとっていらっしゃる。

石を運んだり持ち上げたりするパワーショベルのもう使わなくなった鉄のツメ。一つもらって帰ります。

再度、万成石の石切り場にやって来る。万成石とは日本で唯一岡山県万成町で産出されるピンクがかった花崗岩(みかげ石)で、別名を「桜みかげ」という。明治公園絵画館外壁や石原裕次郎の墓や彫刻家朝倉文夫が台座に好んで使った有名なブランド石だ。身近なところでは新宿伊勢丹の外壁に使われている。ちなみに「みかげ石」とは神戸市御影で採れる花崗岩のことだが、花崗岩をおしなべて「御影石」と言うのは大間違いのはずなのだが、普通にまかり通っている。こんな万成石の紹介文句を何度つぶやき述べたことだろうか。

近づくと、あれっ! 水が溜まっている。今まで見たことがない景色。下に掘り進んでいるのですね。道端の石を拾い上げるのとは違い大変な作業となりますが、 きっと良い石が採れることでしょう。

万成石を採り出す際に多くの端材が出るのですが、その端材を廃棄するわけにもいかず、山と積んでとっておく場所もなく、山の主はとりあえず石垣として整理することにしたようです。一昨日見た美術館の石塀に似て、山全体が彼の作品となりつつあるといえる。さすが!

山の表土面には何万年もかかって風化してできた玉石がある。それは意外に需要があるからでしょう、別に集めてあります。

花崗岩だらけの万成の山だが、はっとするほど美しい画面もある。

これは何でしょうか? 聞くと、昔は石を割るのに堅木のクサビを使用したということで、実際にそうしてみたということです。りっぱに彫刻として成立しています。

泊めてもらったお宅は石積みの土台の上にあります。ここにはもう何度も泊めてもらっているのだが、隣にあった家、彼が生まれ育った家を取り壊したと聞いていたから、今回は裏にまわって、石の表面にはウメノキゴケ?が着生し、蔦が這い、隙間には草が生える古い石垣と、積まれたばかりの新しい石垣とをつくづく眺めます。

雑草が普通に美しい。

10日。あっという間の3日間でした。彼の作品ともお別れです。これがここにこうしてあるというのは公然の秘密です。庭の片隅にある「日月」の模型と球体の焼き物の2点は拙作ですが、これは公然の秘密ではありません。その必要がないのです。ではまた。

2017.06.

金谷先生と娘さんとの二人展が岡山県立美術館で開かれているということで、再びの万成です。さっそく万成の山に登りました。

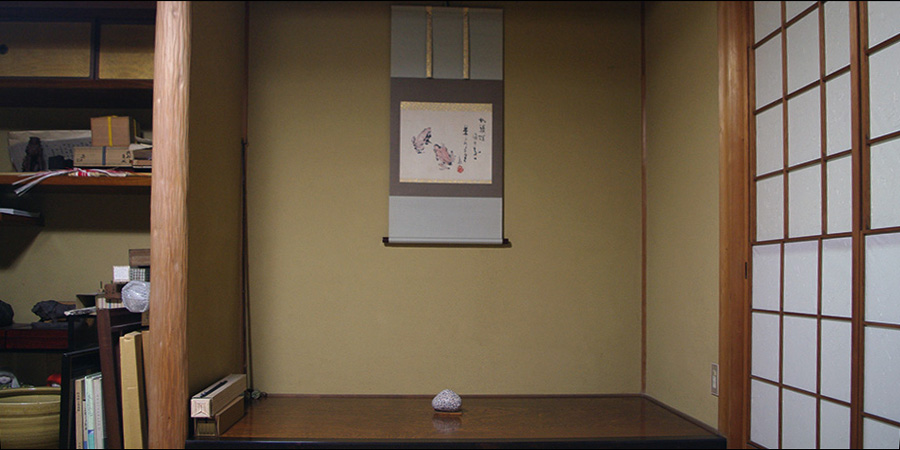

拙作の紙の張り子の「似せ万成」です。床の間に飾ってあって、とても嬉しかったです。

お庭。

お世話になりました。今度はいつになるかなぁ~。うるうる。ではまた。☆